白瓦黑墙,长长廊棚,不用多唯美的语句来形容它,只要几张相片,就能在脑海中涌现出无限美好。我想,我大概是被这个古镇迷住了吧!

慢下来,静赏一份未曾注意到的美,古镇的美,甪直的美。

偶然一次机会,与甪直相遇了。刚开始本来只是想去苏州找朋友玩的,不巧朋友无意间提起了甪直,说起了这个与苏州同龄有2500年历史的小镇,说它的岁月悠悠故事很多,说它的小桥流水生活很美,便有了来甪直的冲动。

苏州市内去甪直很方便,有直达的公交车。刚到时,觉得一切都很新鲜,粉墙黛瓦,小桥流水,果真和想象中一样。

走走停停,不由自主按下快门,想要记录甪直更多的美。并没有什么特定目的地,就是走到哪拍到哪。慢慢的,镜头里发生的微妙变化,竟像是连到了心里,仿佛自己久居在甪直,一切都很熟悉。

大概这就是甪直的魅力所在吧。小桥流水人家,风光美,生活气息还很浓。在临河老街随意走个两三步,能看到小河边有人在洗东西。

往水廊棚里走一走,就能发现甪直的烟火气息,有人正在生炉火做饭,一脸惬意,连我镜头中的画风都变得慢悠悠了。

这一处有温度,下一处就遇见了糕点香,穿过幽长老街,很容易就被街边这些琳琅满目的小商铺吸引住,南瓜糕、青团子、海棠糕……都是吃的,还让不让人走了。

不知道是不是小镇的生活节奏很慢,总有一份恍若隔世的错觉。一个拐角,就被这面有点斑驳的老墙迷倒了。墙面的白粉剥落了不少,露出里面的红砖,远远的就能感受到那份古老却浓郁的文艺气息。

走进细看,墙角边缝隙里还长出了一些青苔和绿色小草,郁郁葱葱的,很清新。忍不住又是拍拍拍。

估计大部分来甪直取景的游客,都和我有一样想法,小镇乍一看古香古色,恍若穿越一般。细细拍起来,那些藏在角落里的美景,三天三夜拍不完,也拍不够。

这不心情还没平复,又发现了老街旁的一条小巷,像是在婆娑光影里等你很久,恬静的样子,想起戴望舒的《雨巷》。是否这悠长又寂寥的小巷,曾经有一位丁香一样的姑娘,在等谁?

遇见甪直,总是这么容易让人念起了旧。这不转角处,刚好看到有人家门口摆放的这些小花小草。最简单的擦肩而过,脚步却久久驻足不愿意走,也许它们也都是你记忆里的“故人”吧!

忽然想起了江南这个词,有时候就是这么奇妙。自己的记忆里,似乎也有过这样一扇老窗,一条小河,一座桥。安静的,古老的,悄悄的与我在现实中重逢,像是认识很久了。

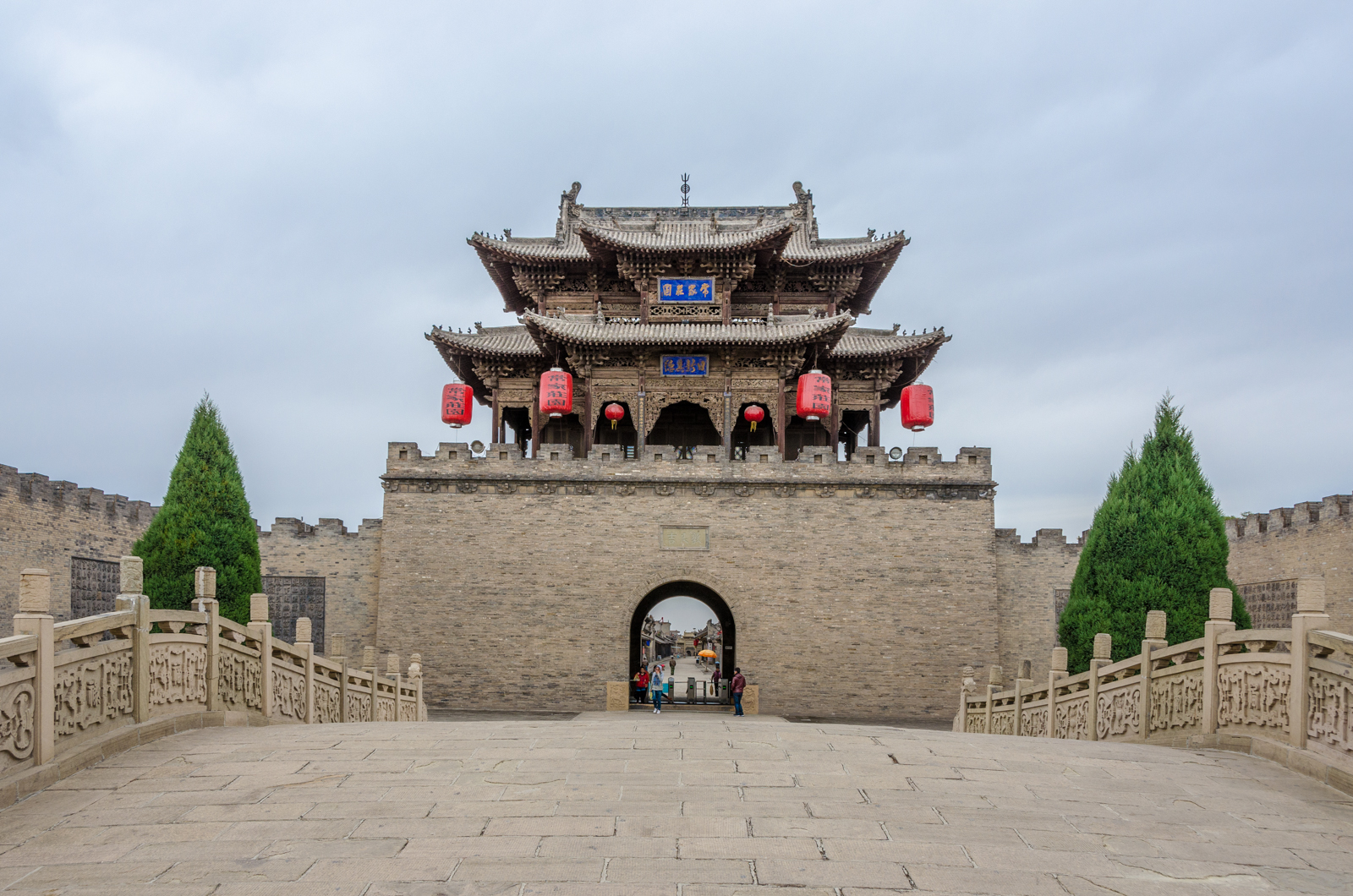

山西的晋商大院一直都是旅游热点,以晋中祁县的乔家大院最为知名。不过山西的大院可不只有乔家大院,就在距离乔家大院不远处,也有好几座晋商大院可以游览。

与乔家大院同在晋中市的王家大院,位于灵石县,由王氏家族在明清两代历经300多年修建而成。王家大院占地面积25万平方米,比乔家大院大得多,包括五巷六堡一条街。

静升王氏出自太原,元朝时迁至静升,以做豆腐开始经营家族产业,清朝康熙、乾隆、嘉庆年间家族生意处于最鼎盛时期,许多建筑都是这个时期建造的,不少电影和电视剧也前来拍摄。

距离乔家大院不远的榆次,还有一个常家庄园,更是规模宏大,占地60万平方米,房屋4000余间,占据车辋村的一半面积,常氏家族更是当地巨富。

常家庄园建于明朝末年,明末清初正是晋商崛起的时期,常家经营绸布生意,规模不断扩大,在老家修建宅院。如今的常家庄园景区只是原来常家庄园的半条街,规模不足其四分之一。

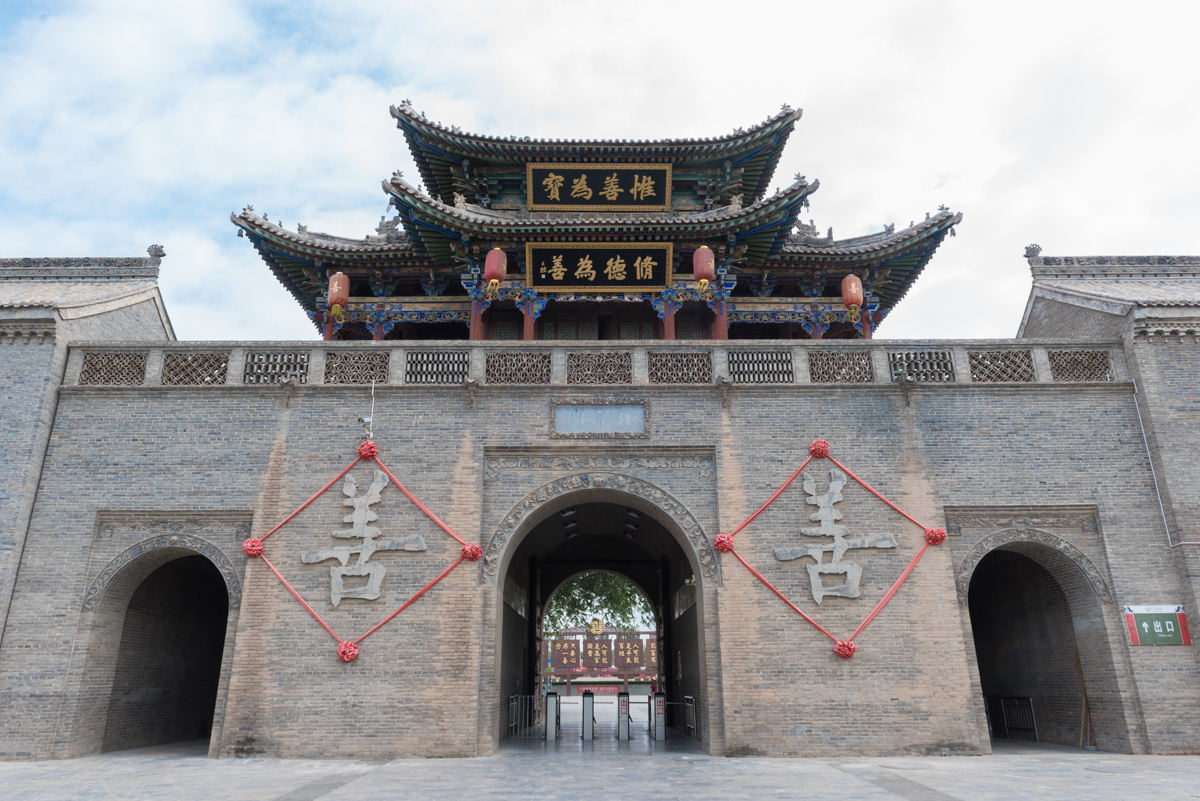

山西万荣县的李家大院,也是一处保留完好的晋商大院。李家大院是晋南首富李子用的家宅,始建于清朝道光年间,与乔家大院、王家大院并称为“晋商三蒂莲”,素有“乔家看名,王家看院,李家看善”之说。

李家大院的建筑非常有特色,保留了传统的山西四合院造型,又吸收了徽派建筑的元素,加上李子用曾留学英国,还有部分“哥特式”建筑,是南北融汇、中西合璧、三晋无匹的晋商大院。

李家大院现存院落11组,房屋146间,占地面积近一千亩。李家生意鼎盛时遍布全国15个省市,到抗日战争时家族生意衰落。

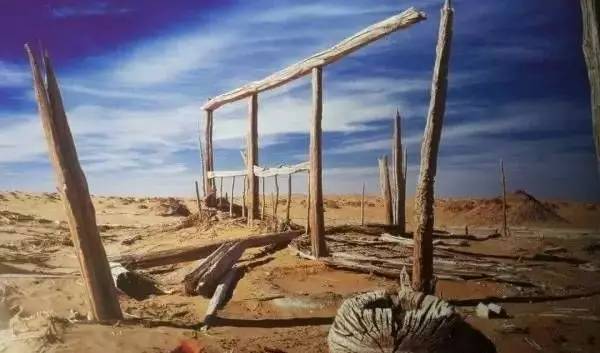

达里雅布依村,是镶嵌在世界第二大流动沙漠塔克拉玛干大沙漠怀中唯一一块神奇绿洲,从于田城出发沿北面一条蜿蜒曲径,伸入"死亡之海"--塔克拉玛干腹地245公里处,便是名扬世界的塞外桃源--达里雅布依沙漠村庄。

整个村庄占地面积2000多平方公里,要知道深圳市的面积1996.85平方公里,香港面积才1106.34平方公里,澳门面积32.8平方公里,也就是说达利亚布村面积相当于深圳市,约2个香港,60个澳门,开车出村需要5个小时。

克里雅河渗入塔克拉玛干沙漠以后,在沙漠中形成了一片绿洲,这片绿洲就是达里雅布依人生活的地方,这里被许多地质专家誉为大漠深处的“桃花源”。

它神秘性不仅在于它独立支撑在世界第二大沙漠中心,也在于无人知悉它和它的居民们究竟有怎样的来龙去脉。

达理雅布依在国际上,特别是在地理、历史、考古界的知名度并不亚于楼兰遗址、交河故城。它为世人所知,仅仅一个世纪之久。

在贵阳青岩古镇,每个周末,都是一群70多岁的老人在这里唱戏。他们唱戏的是一种古老的戏曲,唱时戏时,每个有都戴着诡异的面具。没人知道他们从哪里来,他们也不在乎唱的戏有没有游客听。戏结束后,老人们收拾行李回家,我决定尾随他们看个究竟。

老人们在一个废弃的老宅中停下来。宅子里有齐膝深的荒草,有老人戴着面具起舞,有小孩提着木剑砍杀,还有黑狗狂吠追逐。眼前的场景看有点诡异——让人有闯入兰若寺之感。我连忙调出百度地图查看:这个地方名叫燕楼村,是600年前明军戍边时留下来的屯堡。

他们唱的戏,名为地戏,是那时留下的军歌。600年来,燕楼地戏只有在某个特殊时期地戏面具被焚毁才中断。运动过去之后,村民们想到的第一件事,便举全村之力集巨资派人远赴安顺,订做了五十面地戏面具,重建了村里的地戏戏班。是什么原因,让明朝军歌唱了600年,还有如此强大的生机?我决定去做面具的村庄看一看。

一年后,我按着老人们的指引,来到安顺一个名叫周官村的屯堡。贵州屯堡有几百个,每个屯堡都有地戏戏班,做地戏面具的村庄却寥寥无几。而周官,是其中之一。而这个村庄,恰好是燕楼当年订制面具的村庄。

我在周官村找到村里做面具最老的手艺人。老人名叫周祖本,今年已经七十二岁了,做面具已经四十年。“我做面具的手艺,传自我师傅胡少南。如果师傅还活着的话,今年已经七十七岁了,周官重新开始做面具,就是源自我师父和我……”

周祖本最开始恢复制作地戏面具时,虽然地戏依然是“封资修”,但屯堡人恢复地戏的暗潮已经开始涌动。胡少南在雕完第一面穆桂英后,江湖就有了“封刀十年的面具雕刻师重出江湖”的传说。

有一次,有个村子订了一套十几张面具。师徒俩雕了几个月终于完工,却被村委会以“封建遗毒”的名义扣押了,十几具面具被挂在村委会门前,就像革命先烈被砍头后在城门口示众。

到交货日期,别人来取面具,发现面具被扣押。对于屯堡人来说,每一个屯堡一般只演一出戏,只做一套地戏面具,这套面具就是这个村子的神明。

自己屯堡的神,却被挂在别人屯堡的村口示众,血性的屯堡人当然不能忍受。订面具的村就以村委会的名义出向村里发了函,最终把他们的神请了回去。

身份认同就像潮水,是没办法阻挡的。当一个村请回自己的面具后,转瞬间周边屯堡各式各样地戏面具请求纷至沓来。也差不多在那时候,距周官村一百多公里的燕楼村,已经开始集全村之力,向某个做地戏的村庄订购了50面面具。

地戏曾经是屯堡人的黏合剂,把屯堡人凝聚成一个整体。但最近几年,这黏合剂似乎开始失效了。年轻人几乎没人看地戏,就更没有人学地戏了,学地戏面具制作的也寥寥无几。周明便是新一代面具雕刻师中技术最好的一位。

周明雕好关羽后,妻子接过面具,他身穿古装的妻子坐在小板凳上开始用毛笔在面具上着色。她说她不是从明朝穿越来的,她穿的是屯堡人自明代以来的一贯着装。只不过近几年开始,这装束才慢慢被年轻人抛弃。周家做面具是家夫妻店,丈夫夫负责雕刻,她负责着色。家里做的是传统的营生,因此她应该也穿得传统一点。

但周官村也和全国所有的村庄一样,只剩下老弱病残。即使有年轻人留下,也都完全不会唱地戏。

年轻人流失,村子的房子也都慢慢因年久失修而倒塌。而周官村,作为全国的地戏面具雕刻中心,近几年来订面具的人越来越少。图为周明走在村里,背后是屯堡特有的哨塔。

周明雕地戏面具的生意越来越惨淡。但他不想放弃雕面具这门手艺。他在地戏面具上做了一些新尝试:这尊柱子上面雕刻有二三十面面具,名叫面具柱。这是师父周祖本发明的。

周明说:“我现在雕面具,也雕龙凤,还雕狮身人面像。因为我想把面具一直雕下去;只能曲线救国。但是我师傅很倔,他只雕地戏面具,但他雕面具也要吃饭啊,于是就发明了这种只能看不能戴的面具!”如今,地戏面具从戴在脸上往挂在墙上、摆在屋里已大势所趋。